2. 上海交通大学医学院耳科学研究所;

3. 上海市耳鼻疾病转化医学重点实验室, 上海 200011

2. Ear Institute, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine;

3. Shanghai Key Laboratory of Translational Medicine on Ear and Nose Diseases, Shanghai 200011, China

鼻眶筛复合骨折常引起严重的颜面部畸形及功能障碍, 造成患者生理乃至心理的问题。解剖复位和稳定的内固定是治疗鼻眶筛复合骨折的主流方法。传统的骨折复位内固定术常常依赖术者的经验和技术, 难以达到高精度的对称。手术导航(image guided surgery, IGS)技术的开展为鼻眶筛复合骨折患者的精准复位带来了新的希望。IGS技术目前在国内外各领域学者的努力下得到了广泛以及有效的应用, 但鲜有应用于鼻眶筛复合骨折的相关报道。我们将3D导航技术应用于鼻眶筛复合骨折的患者, 在计算机辅助设计3D导航系统的帮助下行切开复位内固定术, 研究导航技术应用于该类手术的优势, 评价IGS技术辅助下手术复位的精准性。

1 资料与方法 1.1 一般资料2015年8月至2017年3月于上海交通大学医学院附属第九人民医院耳鼻咽喉头颈外科行鼻眶筛复合骨折切开复位内固定术患者共62例, 其中男43例, 女19例。13~66岁, 平均(43±3.2)岁。

1.2 导航系统术前设计 1.2.1 CT数据收集患者均于面部肿胀消退后行颌面部薄层CT平扫(层厚0.6mm), 采集CT影像Dicom格式数据导入计算机辅助导航系统(Brainlab 3.0)。

1.2.2 术前方案设计按照步骤a-d完成方案设计:

a.患者资料导入后, 计算机辅助下寻找中位线, 调整患者头位;

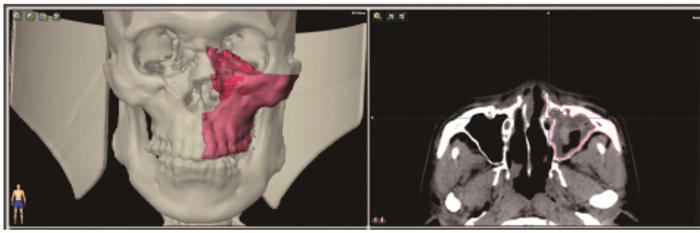

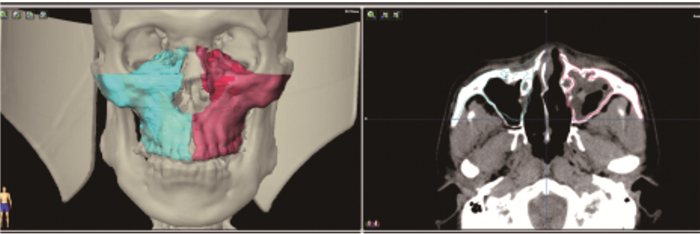

b.计算机自动计算并描绘出正常侧颌面部模型, 手动微调(图 1);

|

图 1 计算机计算正常侧上颌骨模型 Figure 1 The computer calculates the mandible model on the normal side |

c.镜像技术将正常侧模型翻至患侧, 手动微调, 设计方案完成(图 2);

|

图 2 通过镜像技术获得患侧重建模型 Figure 2 The reconstruction morphology was determined and displayed by mirroring and procedures |

d.方案导出, 术中备用。

1.3 导航系统术中实时导航按照步骤e-g进行实时导航:

e.常规消毒铺巾, 牢固安置导航支架;

f.在作切口前, 先术中实时注册, 检验导航精准度(控制精准度在1 mm内);

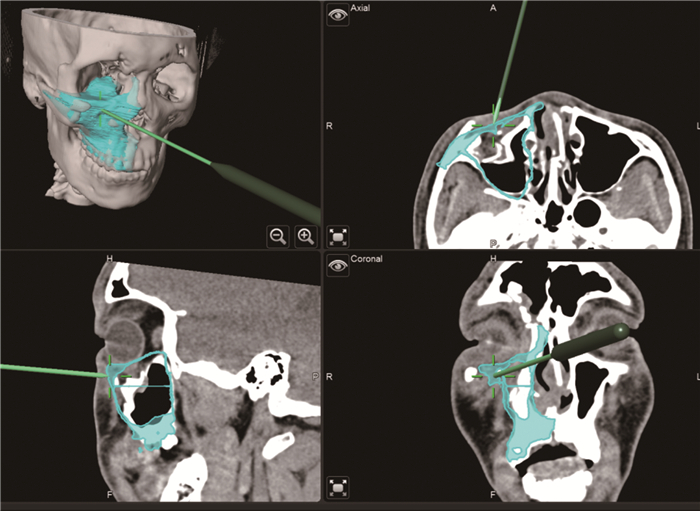

g.术者作手术切口, 暴露骨折端, 凭经验复位后术中实时导航验证复位后骨质与术前设计方案的匹配程度(图 3)。术者根据实时导航的结果进行微调, 直至完全匹配;

|

图 3 术中实时导航检测复位精度 Figure 3 Real-time navigation detects the accuracy of fracture reset |

h.导航结束, 记录导航数据并导出。

1.4 统计学处理使用SPSS 16.0软件, 计量资料以x±s表示, 面部对称度两两比较用配对t检验, 面部畸形自评VAS比较采用单因素方差分析。检验水准取α=0.05。

2 结果 2.1 基本资料本次实验周期内共收录于我院耳鼻咽喉头颈外科行鼻眶筛复合骨折切开复位内固定术患者62例。其中单纯眶缘骨折21例, 单纯额骨骨折3例, 单纯上颌骨额突骨折15例, 眶鼻额区复杂骨折23例。

2.2 面部对称度评估术前及术后面部对称程度比较, 差异有统计学意义(t=3.218, P=0.002)(表 1)。其中, 术后仍有9例患者因局部瘢痕挛缩牵拉所致面部仍存在不对称。

| 表 1 术前及术后面部对称情况[n(%)] Table 1 Comparison of facial symmetry before and after surgery [n(%)] |

患者均对术后面部畸形改善表示满意, 见表 2。

| 表 2 患者手术前后面部畸形VAS自评调查[n(%)] Table 2 VAS score of pre-and post-operative facial deformity [n(%)] |

术中、术后无严重术区出血, 术中未损伤术区周围如眼球、视神经、硬脑膜等重要结构和脏器, 术后无如视力下降、失明、脑脊液鼻漏等严重鼻颅、鼻眼等相关严重并发症。

3 讨论鼻眶筛复合骨折是指联合发生于鼻、筛窦、内眶区的骨折, 可以单独发生, 也可以伴发颅面等其他骨折。鼻眶筛区又称为鼻眶筛复合体, 位于面中部的中央偏上, 其骨性结构由鼻骨、泪骨、筛骨、上颌骨、额骨构成, 各骨相互交错构成一个火柴盒样的结构, 相对脆弱。当外力作用于鼻眶筛前部的支架时, 支架塌陷向后向外移位, 出现内眦距增宽、鞍鼻畸形, 还可能并发额窦骨折、前颅凹骨折、眼球损伤等。根据骨折的粉碎、位移程度及内眦韧带伤后附着位置, Markowitz将鼻眶筛骨折分为三型:Ⅰ型:中央骨段整块骨折, 无移位或轻度移位, 内眦韧带未剥离。Ⅱ型:中央骨段部分粉碎、移位, 但内眦韧带未从骨片上剥离。Ⅲ型:中央骨段粉碎性骨折, 内眦韧带剥离[1-2]。由于鼻眶筛区解剖结构复杂, 且与眶、颅等重要结构相邻, 其创伤的治疗是一个临床难点。

鼻眶筛复合骨折常引起严重的颜面部畸形, 伴或不伴鼻腔通气功能及嗅觉丧失或下降等功能障碍, 进而造成患者生理乃至心理的问题。随着骨内坚固内固定技术的不断发展, 手术内固定已然成为治疗鼻眶筛复合骨折, 帮助患者恢复鼻面部形态及功能的理想的治疗方法。但该类手术常常需依赖术者的经验和技术, 难以达到高精度的对称。随着社会不断发展, 患者对其生活质量及形态和功能的恢复要求愈发增高, 以往粗略复位的手术方法难以满足患者的需求。手术导航技术的开展为鼻眶筛复合骨折患者的精准复位带来了新的希望。

手术导航IGS最早起源于“立体定向神经外科技术”, 后者是利用解剖影像和定向仪将手术工具导入脑内特定靶点提取组织标本, 损毁病灶和去除病灶的技术[3]。第一台真正意义上的手术导航系统在1986年由美国Robert提出, 是首台基于手术显微镜的由超声定位的无框架立体定位系统。1992年, 美国开始使用红外线跟踪技术的影像导航系统, 并应用于临床。迄今为止, 导航系统已发展为主动或被动的光学、超声或电磁定位三维动态导航[4], 并在临床被广泛的应用。

在口腔颌面外科, 外科导航技术也被广泛地用于创伤、肿瘤、整形等多个领域, 并取得了较好的治疗效果[5-7]。在耳鼻咽喉科领域, 导航技术主要应用于鼻内镜手术的实时导航及听神经瘤手术中对面神经的监控[8-9]。

IGS技术在国内外各领域学者的努力下得到了广泛以及有效的应用, 但鲜有应用于鼻眶筛复合骨折的相关报道。我们将导航技术应用于鼻眶筛复合骨折的患者, 术前计算机辅助设计骨折复位方案, 并在导航系统的实时监控下指导复位程度, 精准地完成手术。

本组53例患者术后面部恢复对称性, 另有9例患者因严重颜面部外伤, 面部瘢痕挛缩导致面部不对称。术后1周因手术导致的面部肿胀尚未消退, 患者VAS评分普遍不高, 术后1个月待肿胀消退后的数据显示所有患者均对手术效果满意。由于计算机辅助导航系统的精准性(误差1 mm之内), 无论是术前的精确设计, 还是术中的实时监控, 都为现代医学的精准复位带来了可能。导航系统的介入犹如医生的第二双眼睛, 可以帮助医生有效避开如眼球、视神经、硬脑膜等重要血管、结构和脏器, 避免了术区大量出血、视力下降、失明、脑脊液鼻漏等严重的鼻颅、鼻眼等相关严重并发症。此外, 从手术医生的角度, 导航系统的介入, 减少了以往凭经验、凭感觉手术时反复比对、反复调整复位位置的时间, 提高了医生手术的效率。

总之, 在计算机辅助下, 通过术前测量、模拟、设计, 导航技术在提高鼻眶筛复合骨折术中复位的精准性、减少手术风险、降低再次手术的发生率以及缩短手术时间、提高手术效率等方面具有不可忽视的价值。鼻眶筛复位术的材料费及手术费较高, 从经济利益上来讲, 推荐鼻眶筛复合骨折的患者使用计算机辅助导航系统协助完成手术, 可提高手术复位的精准性, 更好地重建面部对称形态, 降低二次手术的发生概率。

| [1] | 张益, 孙勇刚. 颌骨坚固内固定[M]. 北京: 北京大学医学出版社, 2003: 268-286. |

| [2] | 蔡志刚. Peterson口腔颌面外科[M]. 2版: 北京: 人民卫生出版社, 2011: 467-483. |

| [3] |

黄华文.

计算机辅助外科技术的应用与发展[J]. 中国医疗器械信息, 2007, 13(1): 18–26, 29.

HUANG Huawen. Application and development of compute assisted surgery[J]. Chin Med Device Inform, 2007, 13(1): 18–26, 29. |

| [4] | Heiland M, Habermann CR, Schmelzle R. Indications and limitations of intraoperative navigation in maxillofacial surgery[J]. J Oral Maxillofac Surg, 2004, 62(9): 1059–1063. DOI:10.1016/j.joms.2004.02.013 |

| [5] | Ewers R, Schicho K, Undt G, et al. Basic research and 12 years of clinical experience in computer-assisted navigation technology:a review[J]. Int J Oral Maxillofac Surg, 2005, 34(1): 1–8. DOI:10.1016/j.ijom.2004.03.018 |

| [6] | Schön R, Gutwald R, Schramm A, et al. Endoscopy-assisted open treatment of condylar fractures of the mandible:extraoral vs intraoral approach[J]. Int J Oral Maxillofac Surg, 2002, 31(3): 237–243. DOI:10.1054/ijom.2001.0213 |

| [7] | Juergens P, Kim H, Kunz C, et al. Intraoperative three-dimensional real-time navigation in orthognathic surgery[J]. Int J Oral Maxillofac Surg, 2009, 38(5): 474. |

| [8] | Roth M, Lanza DC, Zinreich J, et al. Advantages and disadvantages of three-dimensional computer tomography intraoperative localization for functional endoscopic sinus surgery[J]. Laryngoscope, 1995, 105(12 Pt 1): 1279–1286. |

| [9] |

林爱龙, 秦尚振, 龚杰, 等.

神经导航下内听道及面神经管的解剖研究[J]. 中国临床神经外科杂志, 2006, 11(1): 23–25.

LIN Ailong, QIN Shangzhen, GONG Jie, et al. Neuronavigator-assisted study of anatomy of internal auditory canal and facial nerve canal[J]. Chin J Clin Neurosurg, 2006, 11(1): 23–25. |

2018, Vol. 32

2018, Vol. 32